Ausstellungstext

In seiner künstlerischen Praxis untersucht Julian Irlinger mithilfe verschiedener Medien – darunter Skulptur, Fotografie, Zeichnung und Animation – die Verflechtungen von Kunst und kulturellen Makronarrativen sowie deren Verbindung mit Gegenwart und Zukunft. Für seine Einzelausstellung Verirrte Zeiger im Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin setzt sich Irlinger mit der Geschichte und Technik handgezeichneter Cel-Animation auseinander und reflektiert die Aneignung dominanter historischer Narrative in popkulturelle Unterhaltung und politisch motivierten Rhetoriken im Verhältnis zu den Räumen des Kunstvereins.

Julian Irlinger greift hierfür auf die im 20. Jahrhundert vorherrschende Technik der Cel-Animation zurück, benannt nach den transparenten Folien (Cels), auf denen Zeichentrickfiguren animiert wurden. Die von großen Studios wie Warner Bros. und Walt Disney eingesetzte Animationstechnik beruhte auf den Prinzipien des wirtschaftlichen Managements und zerlegte den Arbeitsprozess in zahlreiche Arbeitsschritte. Diese Rationalisierung machte die Animation für die Massenproduktion tauglich. Die heute nahezu ausgestorbene analoge Animationspraxis basierte auf bis zu 24 handgezeichneten Einzelbildern pro Sekunde.

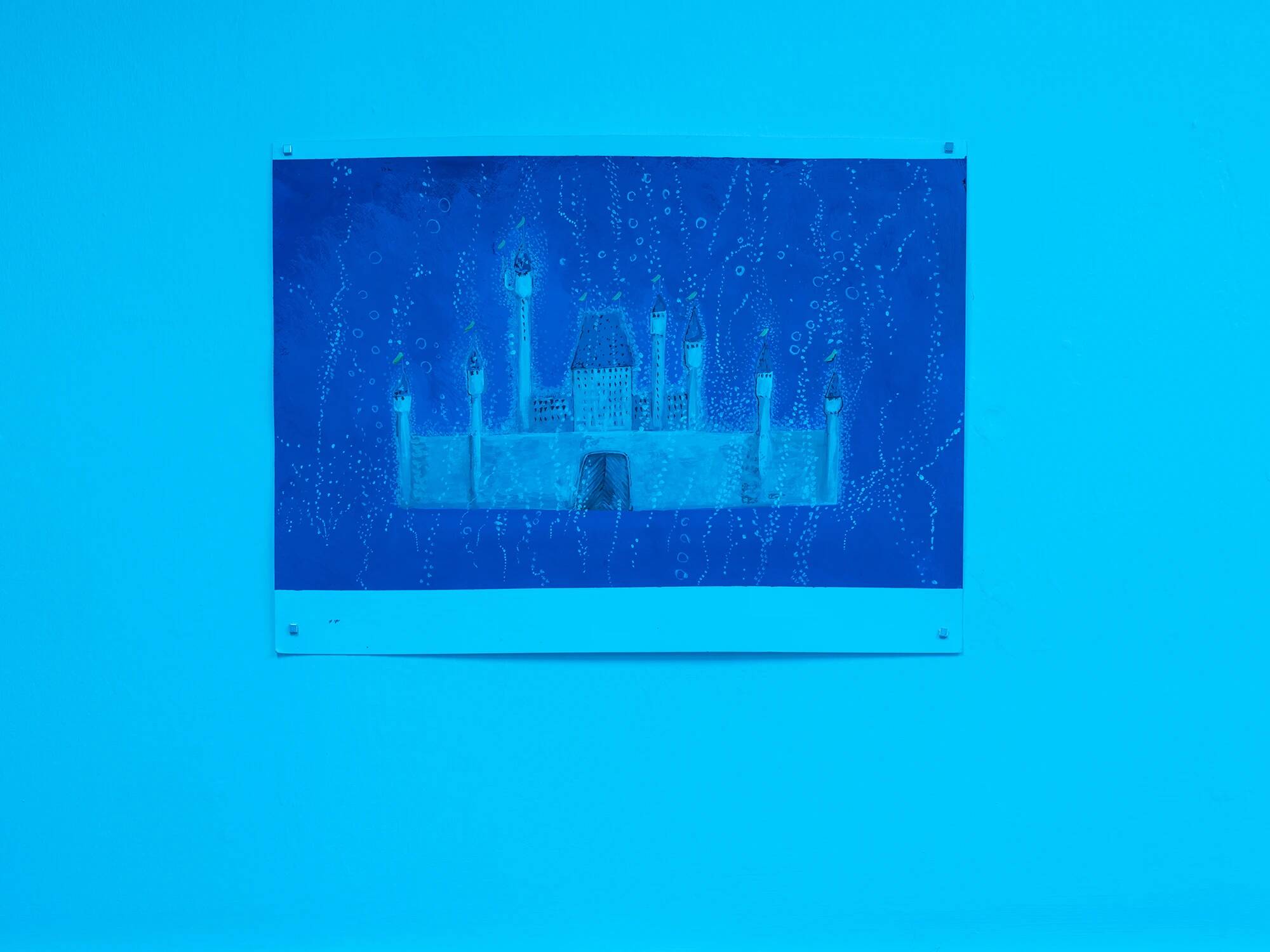

Dieses Verhältnis von Kunst, Fantasie und Arbeit adaptiert Irlinger in seinem selbst handgezeichneten, kolorierten und animierten Film Ludwig (Verirrte Zeiger), 2025, um das tragische Schicksal Ludwigs II. im Gewand nostalgisch anmutender Cel-Animation mit Popkultur und einem historischen Narrativ kurzzuschließen. Der König von Bayern, bekannt als der den schönen Künsten verfallene „Märchenkönig“, verstarb unter mysteriösen Umständen nach seiner Entmündigung im Starnberger See. Sein bedeutendstes architektonisches Erbe, das Schloss Neuschwanstein, ist bis heute nicht nur eine touristische Attraktion, sondern fungiert auch als nationales Repräsentationssymbol. Das bayerische Schloss diente zudem als direkte Inspiration für das „Sleeping Beauty“-Schloss in Disneyland – später stilisiert im Logo des großen amerikanischen Medienunternehmens.

Ludwig II. und Walt Disney verbindet eine Faszination für eine an Wagners Konzept des Gesamtkunstwerks. Beide verfolgten das Ziel, durch synästhetische Inszenierungen immersive Illusionswelten zu erschaffen, die sich bewusst von historischen und realen Gegebenheiten lösen und die traditionelle Trennung zwischen Publikum und Spektakel aufheben. Zur Verwirklichung dieser Vision setzten beide gezielt auf modernste technologische Innovationen. So ließ Ludwig II. für seine künstliche Venusgrotte im Schloss Linderhof beispielsweise aufwendig inszenierte Kulissen und fortschrittliche Lichttechnik entwickeln. Bereits 1878 veranlasste er dafür den Bau des ersten dauerhaft betriebenen elektrischen Kraftwerks, für das er AEG mit der Erfindung einer indigoblauen Beleuchtung beauftragte. Dieses Blau sollte der Blauen Grotte auf Capri nachempfunden werden und konnte aber erst posthum technologisch realisiert werden. Disney wiederum nahm in der Film- und Animationsindustrie eine Vorreiterrolle ein – sei es in der Synchronisation von Ton und Bild, der Entwicklung innovativer Urheberrechtsstrategien oder der tayloristischen Organisation kreativer Arbeit – und verwirklichte mit Disneyland schließlich seine eigene utopische Erlebniswelt.

Im Kontext dieses Spannungsfeldes von Illusion, Animation, Geschichte und Unterhaltung stellt Julian Irlinger seinen eigens für die Ausstellung modifizierten Animationsfilm durch mehrere Projektionen in ein Verhältnis zur architektonischen Beschaffenheit des Kunstvereins. Dadurch scheinen Parallelen zwischen der filmischen Arbeit und den lokalen Gegebenheiten der einstigen Residenzstadt auf. Während das Schweriner Schloss bis zum Bau von Schloss Neuschwanstein als einzigartiger Höhepunkt des romantischen Historismus galt, befindet sich auch der Kunstverein in einem denkmalgeschützten ehemaligen E-Werk, dessen Typologie ebenfalls an ein Schloss angelehnt ist und das bis 1969 der ersten städtischen Stromversorgung diente. Ludwigs Pionierrolle in der Entwicklung von Elektrizitätswerken sowie die Geschichte des Schweriner E-Werks und dessen heutige (Um-)Nutzung als Kunstinstitution bieten den Geschehnissen des Films einen vielschichtigen Kontext gesellschaftlichen Wandels.

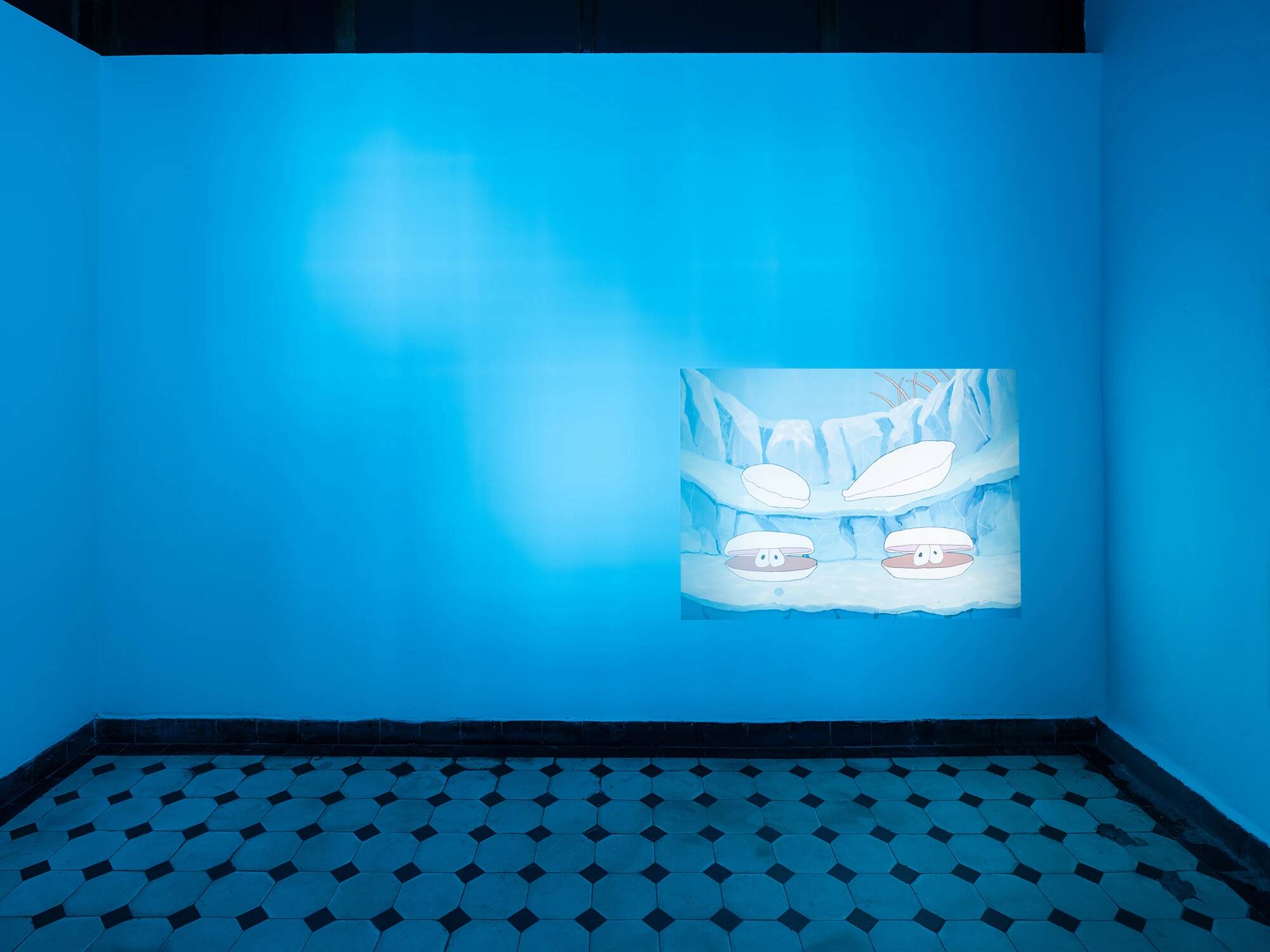

Die Animation erstreckt sich über drei Teile, die in Endlosschleifen auf drei Projektoren mit verschiedenen Audiospuren in den Räumen des Kunstvereins laufen, wodurch sich den Betrachter:innen die Fragmente einer Szene offenbaren, anstelle eines kohärenten Narrativs. Im Gegensatz zu dem Bestreben, das Imaginäre auszuweiten, um den Anschein einer realen Umgebung zu erzeugen, wird die animierte Illusion mit den historischen und realen Gegebenheiten des ehemaligen E-Werks konfrontiert. Scheinbar an die von bewegungsreicher Unterhaltung gekennzeichnete Gestaltung Disneys angelehnt, zerfällt die Animation bei Irlinger in eine radikal reduzierte visuelle Sprache aus minimaler Bewegung, repetitiven Abläufen und prekären Formen.

Fernab herrschaftlicher Repräsentationslogiken liegt Ludwig II. macht- und bewegungslos in Embryonalstellung auf dem Grund des Starnberger Sees. Während zwei anthropomorphisierte Fische auf Bayerisch darüber streiten, ob der König tot ist oder nur träumt, umhüllt ein von Muscheln gesungener Andachtsjodler die Szenerie mit vermeintlich sicherheitsstiftender Heimatverbundenheit. An anderer Stelle springt der Sekundenzeiger einer durch Wasser beschädigten Taschenuhr ohne chronologische Logik auf dem Ziffernblatt vor und zurück. Ein Bild, das auf das Wesen der Animation verweist, bei der leblosen Dingen augenscheinlich „das Leben eingehaucht wird“ (lat. animare) und jede Art von Bewegung durch das Timing definiert wird.

Kuratorin

Hendrike Nagel

Material

Biografie

Julian Irlinger (*1986, Erlangen) lebt und arbeitet in Berlin. Irlinger schloss 2017 sein Studium an der Städelschule, Frankfurt am Main, ab. Zuvor studierte er von 2011 bis 2014 Bildende Kunst an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst in Leipzig und erhielt 2011 seinen BA in Kunstgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Im Jahr 2018 war er einer der Teilnehmer:innen des Whitney Museum Independent Study Program in den USA. Im Jahr 2022 war er Teilnehmer des Berliner Künstlerprogramms BPA. Institutionelle Einzelausstellungen hatte er in der Kunsthalle Portikus, Frankfurt am Main (2025), im Wende Museum, Los Angeles (2022), in der Galerie Wedding, Berlin (2020), im Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (2019) und in der Kunsthalle Darmstadt (2017). Seine Arbeiten wurden auch in Ausstellungen im Hamburger Kunstverein (2023), MMK, Frankfurt (2022), dem Dortmunder Kunstverein (2022), der Kunsthalle Baden-Baden (2018), Artists Space, New York (2018) und der Kunsthalle Wien (2016) gezeigt.

Video

Agenda

Rezensionen

Förderer

Mit freundlicher Unterstützung:

Mit besonderem Dank an die Galerie Thomas Schulte, Berlin.