Ausstellungstext

Mit 8 erweiterte portraits präsentiert der Kunstverein für Mecklenburg und Vorpommern in Schwerin eine Ausstellung, die das Werk der österreichischen Fotografin Cora Pongracz (1943–2003) in den Mittelpunkt stellt. Durch das Medium der Fotografie eröffnen Pongracz’ Arbeiten einen Dialog über Identität und diversitätssensible Repräsentation. Um die Bedeutung und das Potenzial von Pongracz’ künstlerischem Schaffen im Kontext heutiger gesellschaftlicher Diskurse zu reflektieren, ist eine Reihe von zeitgenössischen Künstler:innen eingeladen, im Verlauf der Ausstellung durch eigene fotografische Arbeiten, Texte, Performances und andere Formen kritischer Intervention auf Pongracz’ Werk zu reagieren und dieses in Beziehung zu setzen.

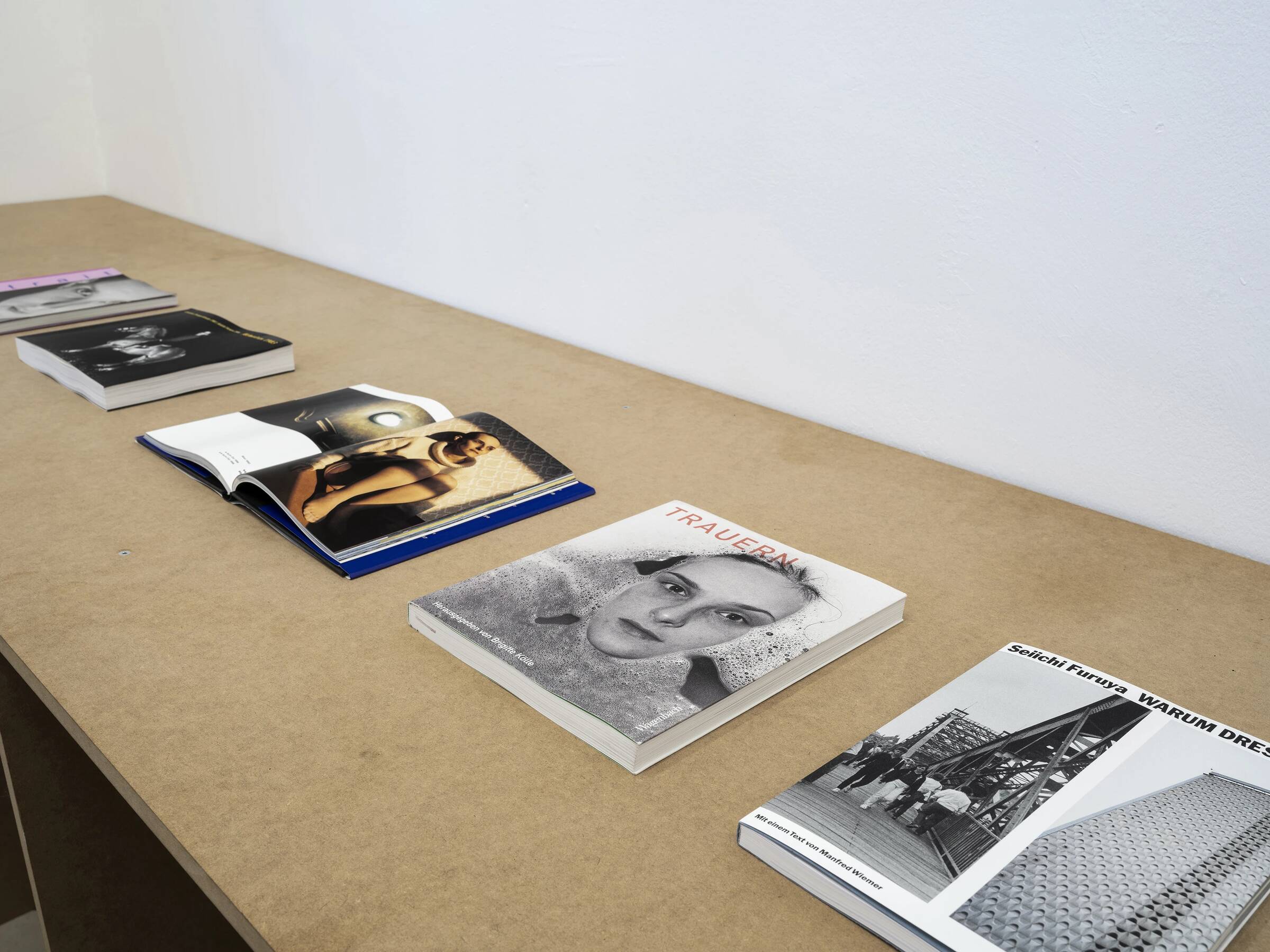

Die erste dialogische Präsentation erweitert Cora Pongracz’ 56-teilige Serie und gleichnamige Ausstellung 8 erweiterte portraits um zwei serielle Werkzyklen von Seiichi Furuya. Der in Graz lebende japanische Fotograf verarbeitet seit den 1970er-Jahren mittels des Mediums der Fotografie persönliche Erfahrungen sowie Prozesse des Erinnerns und (Nicht-)Vergessens in einem vielschichtigen visuellen Projekt. In zahlreichen Ausstellungen und Künstlerbüchern verknüpft er Porträts, insbesondere von Familienmitgliedern, mit Aufnahmen von Wohnorten, Reisen und Alltagssituationen.

Die Serie Portrait, 1978–1985, zeigt Furuyas Ehefrau Christine Furuya-Gössler, die er 1978 erstmals fotografierte – und von da an über einen Zeitraum von sieben Jahren fast täglich. 1985 nahm sich Christine Furuya-Gössler nach einer längeren Phase psychischer Belastung das Leben. Ähnlich wie Cora Pongracz war auch Christine Furuya-Gössler Anfang der 1980er Jahre mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert worden. Die über tausend entstandenen Porträt-aufnahmen wurden nach ihrem Tod zu einem Zeugnis ihrer Präsenz und ihrem Wirken – als Person, Frau, Schauspielerin, Mutter, Partnerin und vielem mehr – und der gemeinsam verbrachten Zeit, aber auch zu einem Prozess der Selbstvergewisserung des Fotografen und einer Reflexion über die sozialen und politischen Realitäten, die das geteilte Leben prägten.

Erinnerungen an die frühen Jahre der Beziehung und die Geburt des gemeinsamen Sohnes verweben sich mit der Erfahrung einer zunächst ungewohnten europäischen Lebenswelt – zuerst in Österreich, später in der DDR – sowie mit der Konfrontation mit psychischem Leidensdruck und dem Verlust durch Suizid. Der Werkzyklus markiert keinen Abschluss, sondern vielmehr den Beginn eines offenen, niemals abschließbaren Umgangs mit einem komplexen Beziehungsgefüge. Die Freiheit der assoziativen Reihung und Bezugnahme, die Furuya seiner Serie zuschreibt, impliziert dabei ein ständiges Austarieren jener Rollenverhältnisse, die sowohl im Medium der Fotografie als auch in tradierten Geschlechterverhältnissen eingeschrieben sind.

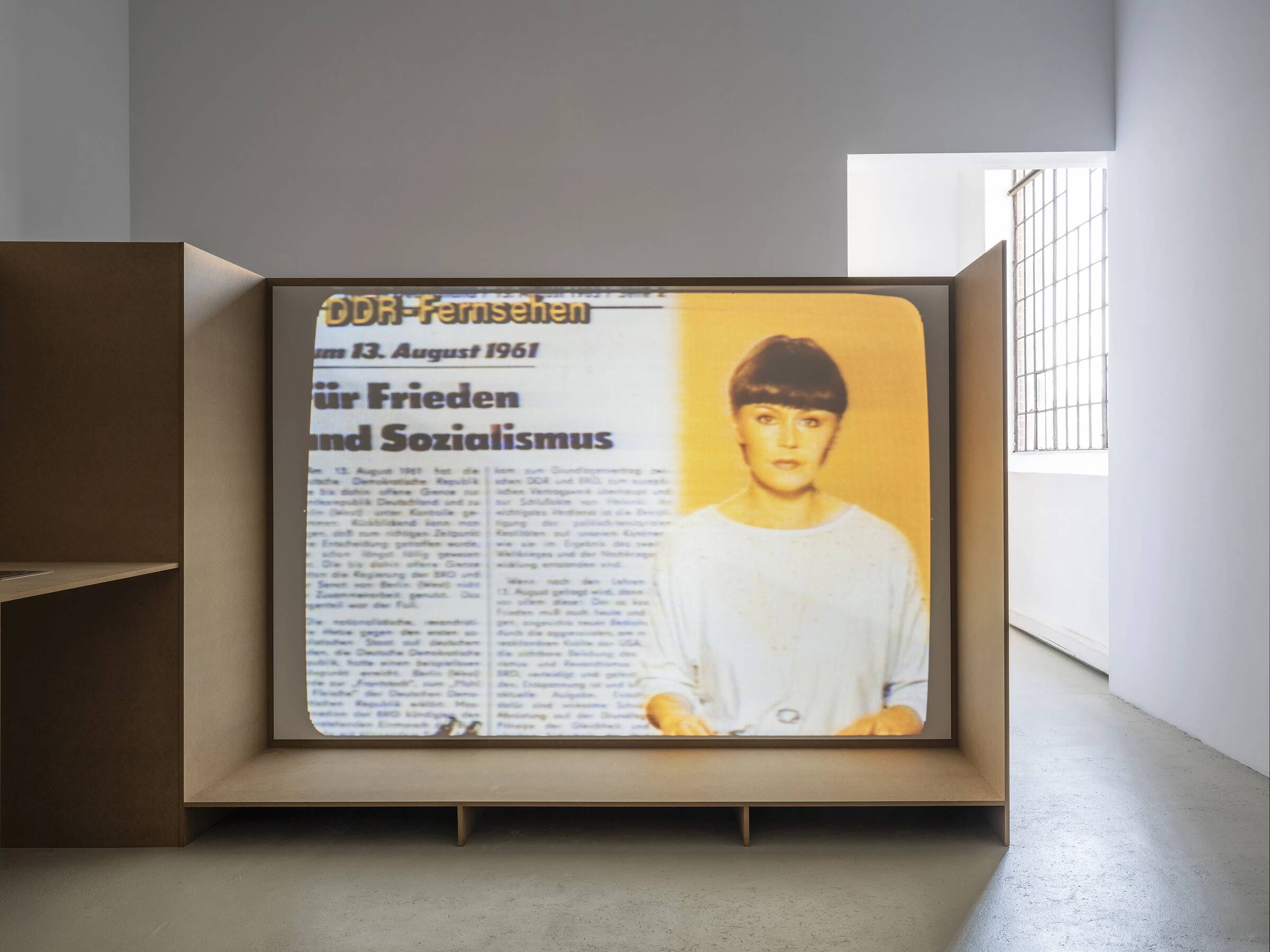

Auch der zweite Werkzyklus Berlin-Ost/West-Berlin 1985–87, 2025, beschäftigt sich mit den Bedingungen geteilter Lebensrealität – hier insbesondere mit sich verändernden äußeren Umständen, die durch wiederholte Ortswechsel geprägt waren. Von 1984 bis 1987 arbeitete Seiichi Furuya als Dolmetscher für eine japanische Baufirma. In dieser Zeit lebte die Familie zunächst in Dresden, später in Ost-Berlin. Die dabei entstandenen Fotografien verweben private Momente mit Szenen des öffentlichen Lebens in der DDR. Die Projektion zeigt 690 von diesen Aufnahmen – größtenteils in Schwarz-Weiß, teilweise in Farbe. Die Bildabfolge folgt keiner linearen Ordnung, sondern orientiert sich auch hier an einer offenen, assoziativen Struktur.

Neben Familienbildern – wie auch Porträts von Christine Furuya-Gössler – ziehen sich dabei Architekturmotive als zentrales Motiv durch die Serie. Hier eröffnet sich eine weitere Parallele zu der Serie 8 erweiterte portraits, 1974, in denen die porträtierten Frauen oftmals in ihrer Bezogenheit auf ihre (gebaute) Umgebung gezeigt werden. Viele der Aufnahmen Furuyas entstanden rund um die Feierlichkeiten zum 750-jährigen Stadtjubiläum Berlins. Die SED ließ dafür über 300 Episoden der Stadtgeschichte szenisch inszenieren und verband diese mit der Darstellung vermeintlicher Errungenschaftendes Sozialismus. Im kulturpolitischen Wettbewerb mit dem Westen richtete die DDR ihren Fokus auf den Wiederaufbau des historischen Stadtkerns. In die Bildwelt der Serie treten neben diesen architektonischen Rekonstruktionen auch Plattenbauten, der Palast der Republik, die Volksbühne, das Kino International und die Berliner Mauer, aufgenommen aus sowohl Ost-, als auch West-Berlin.

Wie die Serie Portrait, 1978–1985, folgt auch dieser Werkzyklus entsprechend dem übergeordneten Projekt des Erinnerns, das Seiichi Furuyas fotografische Praxis grundlegend bestimmt. Ähnlich wie bei Cora Pongracz werdendurch beide Werkzyklen Lebensrealitäten und Beziehungsgefüge als dynamische, sich stetig wandelnde relationale Konstellationen sichtbar – geprägt von Intimität, Migration, politischer Rahmung, subjektiver Erfahrung sowie – nicht pathologisierter – psychischer Verfasstheit. Beide Künstler:innen entziehen sich damit einemautoritären Blick auf das Subjekt. Sie öffnen stattdessen Räume für Ambivalenz, Zwischenzustände und für ein vulnerables Verständnis von Identität, das sich immer im Prozess der Aushandlung befindet – im Bild wie im Leben.

Künstlerische & Kaufmännische Leitung

Hendrike Nagel

Assistenz- & Programmkuratorin

Luisa Kleemann

Material

Biografie

Seiichi Furuya wurde 1950 in Japan geboren. Nach seinem Abschluss an der Polytechnischen Universität Tokio 1972 zog er nach Österreich – zunächst nach Wien, ab 1975 nach Graz, wo er seine Frau Christine Gössler kennenlernte. 1984 nahm er eine Stelle als Dolmetscher in der DDR an. Die Familie zog zunächst nach Dresden, ab 1985 dann nach Ost-Berlin.

Seit 1975 sind Furuyas Arbeiten in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, unter anderem im Forum Stadtpark, Graz, Fotomuseum Winterthur, Albertina, Wien, Tokyo Photographic Art Museum und im MINSK, Potsdam. Furuya veröffentlichte mehrere Fotobücher über Christine Gössler, darunter Mémoires 1978–1988, 1989, Portrait, 2000, Border, 2014, und Face to Face, 2020. Darüber hinaus engagierte er sich in Projekten wie der Mitbegründung des Fotomagazins Camera Austria und kuratierte Ausstellungen, die japanische Fotograf:innen in Europa vorstellten, darunter Daido Moriyama, Shomei Tomatsu und Nobuyoshi Araki.

Agenda

Rezensionen

Förderer

Die Ausstellung "Cora Pongracz: 8 erweiterte postraits" wird gefördert von:

Die dialogische Erweiterung im Rahmen des Vermittlungs- und Rahmenprogramm wird gefördert von: